合作客户/

拜耳公司 |

同济大学 |

联合大学 |

美国保洁 |

美国强生 |

瑞士罗氏 |

相关新闻Info

-

> 基于液体表面张力的贴附力理论模型及实验验证

> 氧化石墨烯基复合膜材料的制备方法、应用开发及前景

> 仲醇聚氧乙烯醚硫酸盐平衡和动态表面张力及应用性能研究(一)

> 新型助排剂配方组分、对表/界面性能的影响及助排效果(二)

> 气溶胶固定剂PAM-b-PVTES合成路线及GPC、DSC、表面张力等性能测试(四)

> 表面张力对龙泉青瓷梅子青釉熔体表面形状、烧成制品外观质量的影响(二)

> 液滴爆炸现象:酒精蒸发引起的马兰戈尼流动现象影响参数(二)

> 印制板组装件污染物手工清洗时,如何选择溶剂

> 真空烘烤设备服务于航天器研制过程中的污染控制

> 什么是响应性表面活性剂,响应性表面活性剂的种类、结构与应用领域

推荐新闻Info

-

> 电场电压对明胶液滴荷质比、表面张力的影响及预测模型构建(三)

> 电场电压对明胶液滴荷质比、表面张力的影响及预测模型构建(二)

> 电场电压对明胶液滴荷质比、表面张力的影响及预测模型构建(一)

> 破解固态电池界面之困:表面张力调控SiO₂气凝胶电解质原位构筑新策略

> 联结基对磺酸盐型双子表面活性剂界面行为及泡沫稳定性的作用机制(三)

> 联结基对磺酸盐型双子表面活性剂界面行为及泡沫稳定性的作用机制(二)

> 联结基对磺酸盐型双子表面活性剂界面行为及泡沫稳定性的作用机制(一)

> 基于座滴法研究化学组成对无碱铝硼硅玻璃表面张力的影响(三)

> 基于座滴法研究化学组成对无碱铝硼硅玻璃表面张力的影响(二)

> 基于座滴法研究化学组成对无碱铝硼硅玻璃表面张力的影响(一)

香兰素基聚氧乙烯醚动态表面张力测定及在气/液界面的吸附行为研究(二)

来源:日用化学工业 浏览 744 次 发布时间:2025-08-05

2.3 VAEO不同吸附阶段的吸附机理

根据2.2的实验结果,将VAEO在吸附前期与吸附后期的吸附行为分别讨论。

2.3.1吸附前期

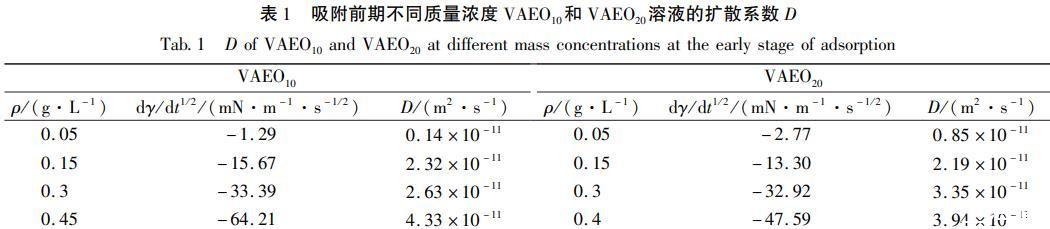

在初始吸附阶段,表面层VAEO分子很少,可以用方程(2)来表述表面张力与时间的关系,对非离子表面活性剂,式中n=1.以y(t)对t/2作图,结果见图3.短时间内γ(t)与t1/2成直线关系,直线截距对应溶剂的表面张力,扩散系数D可由直线斜率求出,结果见表1.

分析表1数据:在VAEO溶液质量浓度小于cmc时,吸附前期扩散系数D随质量浓度增大而增大,说明扩散系数D与质量浓度有关。扩散系数D随浓度增大的情况,有研究认为,可能的原因是随着溶液质量浓度增大,游离表面活性剂与水分子结合的乙氧基链段构型发生变化,在扩散过程中表面活性剂与水之间的作用力减弱,同时扩散过程中靠近表面活性剂的水分子附近应力场发生畸变,易形成空位和活化能降低,有利于后面表面活性剂的扩散,这种状况在游离的表面活性剂分子浓度达到顶峰时,即cmc附近最为显著,之后由于胶束的形成,会在一定程度上破坏这种行为,导致扩散速率降低。当质量浓度大于cmc时,短时间内,表面张力下降到很低的数值(见图2),说明短时间内表面层已经吸附一定量溶质单分子,形成一定的表面压,而表面压可产生一定的吸附势垒,影响分子从次表面层到表面层的扩散速率,吸附转而由混合动力控制,此时溶液已不是稀溶液,方程(2)不再适用。

2.3.2吸附后期

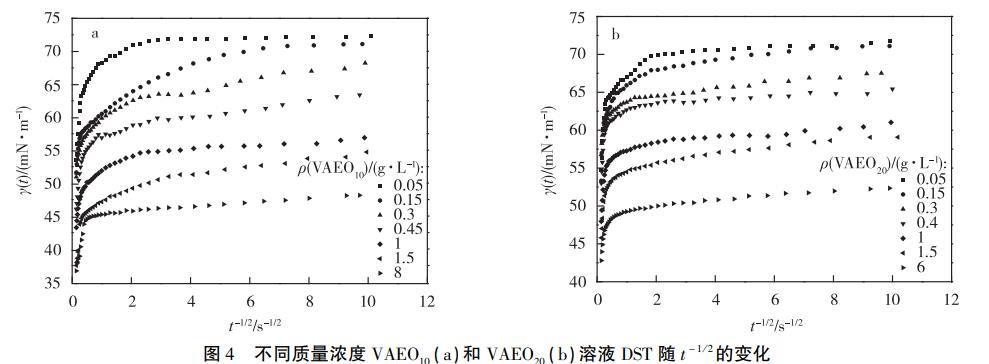

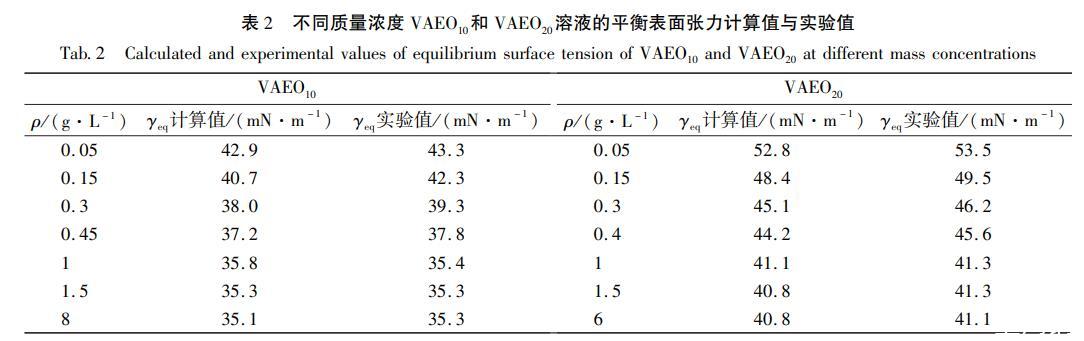

吸附后期,即方程(3)中的t-1/2数值较小,吸附层吸附与解吸接近平衡,DST变化较小。以gamma(t)对t^{-1/2}作图,见图4.由图4中可见,VAEO{}_{10}和VAEO{}_{20}的gamma(t)与t-1/2在后期(t>9000ms)为直线关系,这符合方程(3)给出的关系,在t→∞时,t{}^{-1/2}的系数可看作恒定值。同时,直线的截距应为各质量浓度下的gamma_{text{eq}}.通过截距求得y,与吊环法得到的静态表面张力gamma_{eq}实验值相接近,结果如表2所示。因此可用方程(3)来计算接近平衡时(吸附后期)的扩散系数,为了与吸附前期的D相区别,称之为DL.

量浓度的D_{L},范围在0.23times 10^{-12}sim 1.10times 10^{-12}——m^{2}/s之间。分别与同一质量浓度下吸附前期扩散系数D(见表1)比较,D_{L}低于D1——2个数量级,D_{L}/D均远小于1,表明吸附后期存在方程(4)定义的吸附势垒varepsilon_{a}.在吸附后期,一方面,气/液界面可吸附空位减少,表面活性剂分子不能有效吸附在空位上;另一方面,表面吸附量增加,溶液表面压随之升高,只有部分高于某一活化能的分子才能够吸附,同时,从气/液界面解吸的分子数增多,一部分聚集到次表面,扩散势能增加,进一步影响吸附速率。因此,吸附后期表面活性剂的吸附不符合扩散控制吸附模型,而符合混合动力控制吸附模型。上述吸附后期扩散系数D_{L}即为表观扩散系数D_{a}.

由图4中直线部分的斜率求得小于cmc的不同质量浓度的D_{L},范围在0.23times 10^{-12}sim 1.10times 10^{-12}——m^{2}/s之间。分别与同一质量浓度下吸附前期扩散系数D(见表1)比较,D_{L}低于D1——2个数量级,D_{L}/D均远小于1,表明吸附后期存在方程(4)定义的吸附势垒varepsilon_{a}.在吸附后期,一方面,气/液界面可吸附空位减少,表面活性剂分子不能有效吸附在空位上;另一方面,表面吸附量增加,溶液表面压随之升高,只有部分高于某一活化能的分子才能够吸附,同时,从气/液界面解吸的分子数增多,一部分聚集到次表面,扩散势能增加,进一步影响吸附速率。因此,吸附后期表面活性剂的吸附不符合扩散控制吸附模型,而符合混合动力控制吸附模型。上述吸附后期扩散系数D_{L}即为表观扩散系数D_{a}.

2.4 VAEO以胶束形式存在时对吸附行为的影响

有胶束存在的溶液的吸附机理较复杂,胶束的形成和分离分为快过程和慢过程两个阶段{}^{[19]}.快过程指胶束释放单个分子进人本体溶液,所用时间为tau_1,同时,本体溶液的单个表面活性剂分子快速进入胶束,这个过程很短left(10^{-6}sim 10^{-4}——sright)^{[20,21]},对吸附过程没有影响,因此tau_1可以忽略。慢过程是指整个胶束完全破裂,所用时间tau_2,即胶束寿命,如果时间足够短,胶束破裂释放出来的表面活性剂分子就会参与吸附,对吸附行为造成影响,如果胶束存在寿命tau_2较长,大于到达gamma_{eq}所需时间t_{eq},胶束释放出的表面活性剂分子则不会参与吸附过程。因此tau_2的长短决定胶束是否影响吸附行为,这里仅讨论tau_2对吸附机理的影响。

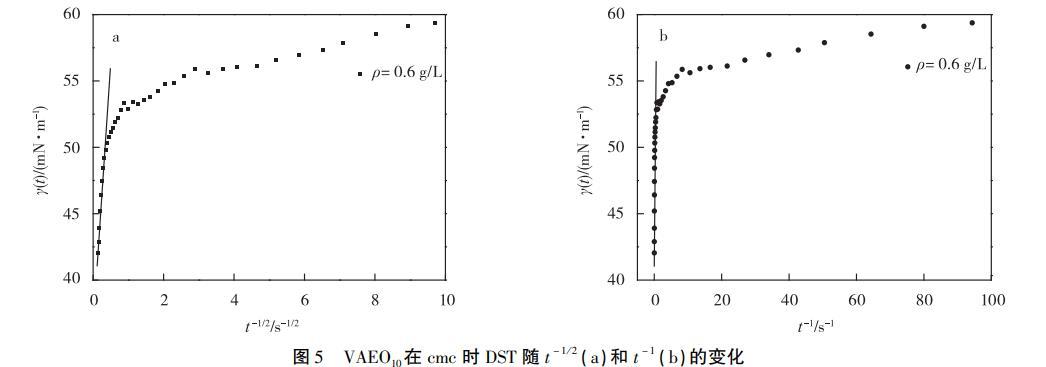

VAEO质量浓度大于cmc时,溶液中有胶束产生。对于胶束溶液,不同质量浓度下的胶束寿命tau_2可用方程(7)求出。

经计算得,(dγ/dt-1/2)cmc/(dγ/dt-1)c>cmc与溶液质量浓度成负相关,从方程(7)可知胶束寿命与质量浓度成正相关,即在有胶束存在的溶液中,质量浓度越高,τ2越长。可以通过比较DST达到平衡的时间与τ2的长短得出胶束中表面活性剂分子是否参与界面吸附,从而确定其是否影响吸附行为。本实验中质量浓度大于cmc的溶液,达到吸附平衡的时间最长为0.25s(t-1/2=2s-1/2,见图4)。胶束最短寿命时间来自VAEO10,图5显示VAEO10的(dγ/dt-1/2)cmc/(dγ/dt-1)c≈cmc=0.83s1/2,代入方程(7)计算得τ2=1.14s,大于0.25s,表明胶束对VAEO10和VAEO20的吸附机理影响较小。因此,质量浓度大于cmc的VAEO溶液在吸附前期和后期的吸附模型都属于混合动力控制吸附。

从以上对VAEO10和VAEO20在气/液界面的吸附行为的研究可知,当质量浓度小于cmc时,二者在吸附前期均表现为扩散控制吸附,扩散系数D的数量级为10-11m2/s,在吸附后期均为混合动力控制吸附,表观扩散系数Da的数量级为10-12m2/s.胶束存在时,τ2较长,大于到达γeq所需时间teq,胶束形成不影响表面张力随时间的变化趋势。据文献报道,壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO9)浓度小于cmc时的扩散系数为3.9×10-10m2/s(滴体积法),平衡表面张力为30.6mN/m,可推测NPEO10的扩散系数在3.9×10-10m2/s附近,大于本研究中VAEO10的扩散系数。VAEO的疏水部分分子结构比NPEO的大,前者较后者多一个缩醛环和一个甲氧基,这两个基团一方面造成VAEO的空间体积较大,另一方面,缩醛环中的——O-与水分子可能形成氢键,均增加了VAEO扩散时的阻力,因而降低了扩散速率。

3结论

利用最大气泡压力法测定VAEO溶液的动态表面张力,研究了不同质量浓度下吸附前期与吸附后期的气/液界面吸附机理。当VAEO质量浓度低于cmc时,VAEO在吸附前期符合扩散控制吸附模型,扩散系数D的数量级为10-11m2/s,吸附后期符合混合动力控制吸附模型,这与大多数非离子型表面活性剂的表现相同。当VAEO质量浓度大于cmc,即当胶束存在时,胶束寿命大于吸附平衡时间,胶束对吸附行为影响不大,仍为混合动力控制吸附。